你大概也听过那句老话,“听落日飞车,会睡到心上人”。可那天晚上,主唱国国在台上问,“还单身的请举手?”观众们刷刷举起手,他笑了,“噢,看来网上说的都是骗人的。”

如果你第一次听落日飞车,八成以为自己挖到什么七零年代的西洋宝藏。但没想到,唱英文歌的他们是一支中文独立乐团,没有大公司支持,却每年跑遍世界唱上百场,无论柏林还是蒙古他们都去过了。

为什么那么多人听落日飞车?(点击👈收看金曲奖最佳MV《Slow / Oriental》)

从名字猜想,在落日余晖中搭乘云霄飞车,好像很浪漫,事实上,这个名字来自旧版Macbook的Photobooth一款失真的滤镜。而他们的EP《Vanilla Villa》乍看在讲述爱情故事,真相是,这个唯美的“香草度假村”,是外星人绑架地球人的巢穴。浪漫、松弛,甚至有人说他们“阴柔”,这些表象,掩盖了落日飞车的硬核。

主唱兼吉他手国国玩音乐十多年,曾是安溥的演唱会乐团团长,鼓手尊龙和键盘手小干另组了一个新锐乐团Angel Baby,打击乐手鸟人是隐退的橙草的鼓手,贝斯手弘礼的另一个团南瓜妮歌迷俱乐部,和落日飞车同年入围了金曲奖最佳乐团,年纪最小的萨克斯手浩庭,吉他贝斯唱歌合成器样样都会。

拆穿了浪漫的表面,在贫瘠的现实中,我们更喜欢这辆幽默而奇妙的飞车。

我们和飞车的灵魂司机、词曲主创国国,聊巡演的眼泪和趣事,聊台北的夏天和凌晨四点,聊专辑的封面和未公开的创作概念,今天最大程度还原了坐过山车般的聊天现场。

准备好,和我们一起跳上飞车、倒转时间了吗?

SCENE 01

2019/12/30

落日飞车裹得厚厚的从大巴上下来,显然是累了。戴着1300度近视眼镜的国国伸个懒腰,像个大男孩,可能玩音乐本身就是一种防腐剂。

等checkin的过程察觉得到,他们对舟车劳顿习以为常。乐团巡演的纪录片总是令人心潮澎湃,但真实发生的时候,帧数好像被拉长了,情节变得朴实无华,大部分是无声的等待和困倦。

这次的巡回主题叫“出差”,是他们想开自己一个玩笑——以前玩音乐是最开心、最喜欢的事,但这几年巡演就像上班,上台打卡,下台还不能回家。

Q = Voicer

A = 国国

Q:“出差”唱过了八十多场,你上台前还会紧张吗?

A:还是会啊,上台前手还是很冰,手汗狂流,肾上腺素在分泌的时候,换气会有点小困难,但蛮习惯的。

Q:有什么你还不太能克服的事情吗?

A:可能觉得自己还是不够帅吧,这是永远都不会克服的事。我这个人不太能在台上非常有自信,还是会稍微有点小小的别扭,但想一想我觉得这就是我,要学习接受。

Q:巡演过程中最苦涩的经历是什么?

A:是去年六月去欧洲巡回,连续八天到不同城市。最累的有两个阶段,一次是从曼彻斯特早上五点钟飞爱尔兰的都柏林,到饭店等到下午三点才checkin,四点钟就开始试音了,基本上那一整天到表演结束都没睡觉。

第二个是最后一天,伦敦演完隔天早上七点我们要开车去巴黎,大约花了八个小时。毕竟到大城市,演完之后总是想要party一下,大家喝个酒,一点多回到饭店。第二天五点半起床,接着飞巴塞罗那。那算是我人生有巡回的经验以来,体力上最消耗的一次。

Q:这么苦,会不会问自己到底为了什么?

A:去年就发生过想问自己为什么了,可能在西雅图吧,也是连续演了四五天,每天睡三个小时,那时候洗澡会哭,觉得好累喔,好辛苦。

但我还是觉得,做自己喜欢做的事,面对这些精神跟肉体上的困难跟挑战,才会有办法淬炼自己,看在做音乐这条路上是不是真的有决心。

Q:重复唱着一样的歌,会担心没有感情吗?

A:有时候要让自己抽离一点,跟自己说,现在不是在巡回,让自己进入一个不是那么工作的状态,即使就真的很工作。我觉得这是一个蛮相对的关系,中间有发生过每天唱,唱到后面已经是身体的反射动作了,情感没有很投入。例如说巡回二三十场,唱到大约十五六场的时候,情感的流露越来越透明,就会越来越没有负担地,把我想要放的那种情感在没有想太多的前提下,在音乐里面展现出来,我觉得到巡演的中后期会有回光返照的状态。

Q:这个巡回你最喜欢唱哪首歌?

A:我很喜欢唱《Vanilla Villa》,(👈点击请到许光汉出演的《Vanilla Villa》组曲MV)我们通常都是表演组曲,可能音乐节不会唱到,但是专场我们都会唱。

Q:如果不是现场演出,听众可能没注意,《Vanilla Villa》这张EP包含《Welcome To》、《Vanilla》、《Villa》三首组曲,前奏和尾奏是衔接起来的。

A:对啊,我们也知道,让大家静下来好好听完一张专辑难度是蛮高的,因为现在大家在网上听自己喜欢的音乐太容易了。

但不管做单曲、EP或专辑,我还是喜欢有一些概念,在歌曲安排上有一个承前启后的旅程。毕竟《Vanilla Villa》整张作品大概不到七分钟吧,我觉得大家应该还算是吞咽得了。而且就像你说头尾加在一起,大家要循环聆听也不会造成什么困难。我这个人有一些坚持,但又会在形式上温柔一点。不会一次要大家听60分钟,我觉得对当代人来说,时间负荷是蛮大的。

Q:有没有什么歌让你觉得有点唱够了?

A:《I Know You Know I Love U》,可能对我而言有点太天真了,因为它是我们第一张专辑的歌,我写这首歌的时候才21还是22岁吧,那时候有点把它当一个笑话看,看看我怎么这么青春、这么浪漫、这么愚昧。

但是没想到大家还蛮喜欢的,可能大家在生活上需要这首歌的“催化”。我这个人也是会因为别人喜欢,所以不停压迫自己、压迫我的团员。倒没有讨厌这首歌啦,只是说唱很多次,有点腻是正常的。

Q:不唱会怎样?

A:大家会很生气,微博上会有人骂。

Q:你会看吗?

A:我会看,我是一个M属性的歌手。有人说我们是“看过今年最烂的现场”、“又车祸了,落日翻车”。看一看会觉得要检讨,当然也是很好奇,因为像我们现在表演的场地可能有上千人,一定有人喜欢,有人不喜欢,我想知道为什么,总是希望让自己下一场表演可以再进步一点点。

Q:视觉艺术是飞车很重视的部分,这是不是跟你大学念新媒体艺术有关,海报、专辑封面的设计你会参与吗?

A:我会给一个初步的意见,例如说《Vanilla Villa》封面是一个女生的指甲,那是我朋友拍的照片,我一看就很喜欢,说这一定是封面,然后交给专门处理视觉的同事,去找合适的人设计。

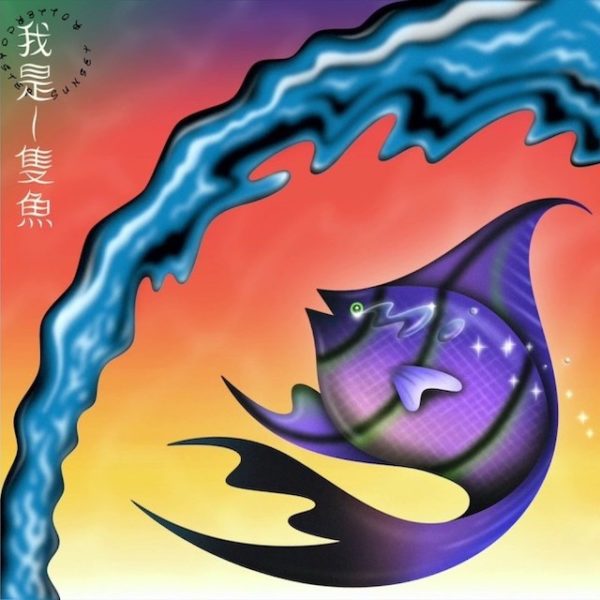

我们最近很常合作的设计师,是去芝加哥表演认识的乐团Divino Niño的吉他手Camilo Medina ,《我是一只鱼》的封面就是他设计的,“出差”的海报也是他帮我们画的,他算是我们的形象工程师。

因为我们不是很喜欢把自己放在前面,就比较宅,比较害羞啦。希望大家记得我们的歌,但不要记得我们的人。这样做坏事比较方便,哈哈。没有啦,我们还是喜欢让音乐去做它该做的事,我们不能算作是艺人,希望让自己定位在认真做音乐的音乐工作者。

SCENE 02

2019/12/31

准备彩排的时候,后台入口出了点状况,落日飞车暂时被困在了漆黑狭窄的通道。

没有人不耐烦,他们安静地等着,只有手机发出微光,偶尔因为三两句闲聊爆发出爽朗的笑声。

这是他们长期巡回锻炼的耐性,更是多年相处累积的默契。

乐团的巡演路上,少不了酒和派对。通常心情好,他们上台前会一起喝一杯shot,但随着演出负荷迫近反人类的程度,有的团员已经熬坏了身体,现在“喝一杯”变成了“早点睡”。

后来国国说,跨年演出后他痛痛快快喝了一夜,睡在了自己的呕吐现场。

Q:你们六个人平常是怎么相处的?

A:毕竟一起工作的时间很长,所以回到台北,不是说故意不联络,但不会特别想要hangout。原因是台北真的很小,平常我们去一个酒吧,根本不用约就会碰到。中间又交杂着练团跟录音,然后马上有下一个巡回,所以要把人跟人之间相处的空档跟点数储存一下,不要一次把它用完。

我们现在一个月会安排一两次内部开会,讲是开会,但其实就是坐在那边聊聊天,分享一下最近要接什么表演,编曲做什么调整……

我们的状况很像结婚多年的夫妻,但还是很关心彼此。你看如果谈恋爱,你是面对一个人,但如果玩乐团,你一次要对五个人,跟这么多人谈恋爱,听起来蛮变态的,但是要练习彼此有距离,有足够的信任感,知道对方在想什么,我觉得这还蛮重要的。

Q:听你帮Hush编曲的《不祥的预感》,不太像飞车的感觉。

A:对啊,跟Hush合作毕竟是我个人,像我最近帮杨乃文弹吉他的《Body Sing》也有发表,但那就比较不是飞车的样貌。我觉得乐团还是要有一种集体创作的感觉,每一个人对歌都有一定程度的情感投射。

Q:在独立乐团的同温层,很多人后来可能会转幕后,你们还在跑巡演,是怎么规划的呢?

A:我今年32岁,团员在25至32岁之间,乐团正在创作的喷发期,一定有人在这个过程发现自己还有另外想做的事,我觉得再过一两年,大家才会有时间去安排副业,这两年确实还蛮忙的。

我们算是比较强烈的工作狂性格,可能因为唱英文歌,一年会投注大概三个月在欧美演出,认识那里的厂牌、乐团,我们很期待跟这个世界别的文化有一些互动。

我们前两年都是演出一年一年地排,但我觉得不太够,从明年开始可能要两年两年地排。如果明年要录新作品,大概花九个月,做完之后开始跑巡回,铁定又要再九个月,假设这样的话就已经十八个月了。但也好啦,反正人生苦短,能多做事就多做事。

SCENE 03

2019/12/30

我们问国国今年想听的第一首歌是什么,他扑哧笑了,“张震岳的《秘密》。”

20岁的他第一次看张震岳的现场,那次张震岳邀请歌迷上台唱歌,没有人响应,只有国国冲上台,跟偶像说,他要唱《自由》。

以前的乖戾,在落日飞车十年前那首生猛的《Ah-Ah》里已经嘶吼释放过了。现在国国清醒地意识到,他们这代人的台北生存现状。

他觉得台北是一个“超扁平”的城市,大家都很像,想当艺术家、玩音乐,钱不多,也饿不死。但几年过去,梦想还在那,没有更近,也没有更远。他希望把这种台北的气质放在音乐里。

Q:看妈妈给你小时候拍的照片,蛮像童星的,她是有意识培养你吗?

A:我妈妈是很虔诚的基督教徒,我小时候跟着她去教会的时候会去学习乐器。我没有问自己太多,就是觉得学乐器很开心。我从来没有怀疑过自己为什么会喜欢音乐,也问不出个所以然,就是喜欢,自然而然在做这件事,做得也还蛮努力的。

我也不觉得我是一个偶像或者明星,我就是一个很喜欢玩音乐的人。妈妈应该也没有认为我是明星,她以前是专业的摄影师,她只是买了新相机想找人试拍,我很不幸都是首选。

Q:你的创作是自己的还是别人的故事?

A:其实都有,我会把它糅合在一起,让人家分不出来这是我的还是别人的故事。我写歌很运用想象力,会比较暧昧不清。对我来说,这是一个很属于我,或者是属于台北的一个创作方式。

Q:你眼中的台北是什么样的?

A:台北是一个步调比较缓慢的地方,很适合生活,很chill。工作到晚上11点甚至凌晨4点,我会出现在哪、看到哪些人、讲什么话,基本上不太会有什么意外。回到家就知道台北没有变,让人觉得很放心。

Q:飞车最近第一次发表了中文歌,翻唱1998年任贤齐的《我是一只鱼》,为什么特别选这首歌?

A:我印象中很深刻,在台北我阿公阿嬷家会养鱼,夏天外面天气很热,我在房间吹冷气,没事就想去喂鱼,那时候广播就会传来这首歌,很符合我的生活状态。说实在,我听这首歌的时候也没谈过什么恋爱,只觉得自己是一只鱼,自由自在。

想翻唱这首歌是因为年纪大了,偶尔去卡拉OK都唱小时候的歌。我最后一个印象深刻的华语金曲,是周杰伦的《范特西》,那是我国三的时候,在那之后我就没什么印象了。

有一天我听任贤齐这首歌,才觉得“哇!好适合我喔!”我很喜欢这种很透明很可爱的情歌,2017年的巡回我们就开始翻唱这首歌了,对它有一个特别的情感在,跟团员也有改编的想法,所以一定要把它记录起来变成录音室作品。

Q:现在似乎有一股怀旧浪潮,很多人突然特别怀念九零年代的歌,你觉得这是为什么?

A:对我来说,这可能是两岸的互相影响跟交流的一个关系。因为那是台湾流行音乐产业最蓬勃发展的时候,确实留下来很多很经典很棒的歌曲。到2000年之后,对我来说有点像真空期,也不是说没听,就是听了留不住,不像以前会一听再听。

相较之下九零年代的华语金曲能量是特别强的,我觉得年轻的听众朋友,个人意识在启蒙的状态,听到那时候的歌就会觉得很有能量,未来很有希望,想好好谈一场属于自己的恋爱。我觉得那个能量已经慢慢转移到乐团身上,有人说“三千台团上大陆”,从前一阵子的草东、Deca Joins,现在有傻子与白痴、椅子乐团。对我们而言是缅怀黄金年代,对大陆听众来说,更像是一种很符合他们想要的状态,这是我自己的理解。

Q:在现在的生活阶段,你会担心什么?

A:年纪到了,爸妈总会关心什么时候结婚,虽然现在相对来说有稳定的工作,但接下来我的生活状态也会慢慢改变。团员有些结婚、有些买房、有些有现实的工作,这些都会转化成无形的压力挑战着音乐创作的价值。

我们的创作大部分都跟爱情有关,第一张专辑《芭莎诺娃》很明显就是青春期,男性荷尔蒙很喷射。接下来不可能永远都讲爱情,虽然爱情很重要,但是不是会转移到更生活化、家庭的方面?终究,音乐讲的都是人跟人之间的关系,但那在音乐形式上怎么表现出来?关于艺术创作的追求一定是一个压力。

Q:写过了酸甜的《My Jinji》、半熟的《Almost Mature》,接下去会发生什么故事?

A:我还没决定要往哪一个方向前进,原本我有想一个主题叫“delayed puberty”,延迟的青春期。我觉得台北是一个蛮晚熟的城市,但也可能只是我晚熟,我只是牵托一个理由到台北身上。晚熟这个概念,很符合我这个年纪活在台北玩音乐、做艺术的状态。

Q:这个很像是你会写的东西……

A:其实你听得出来,它还是跟爱情有关,只是视角会成熟一点,但我还不确定会不会写这个主题,因为“迟来的青春期”,听起来有点吊书袋,像那种诚品买得到的励志青年书籍,讲久了会担心是不是太扁平,跳脱不出框架,我觉得有点无聊,所以还没决定。

Q:毕竟听众已经非常熟悉你们现在的风格了,在这之后要怎么突破呢?

A:我觉得有一天还是必须要写中文,这是一定的,但至少下一个作品还是全英文。

我们还在讨论,做完这个英文专辑的同时,也想做一个全中文的合作专辑,可能五到六首歌,和我们很喜欢的创作人合作,比如说吴赫、9m88、Leo王、李英宏、Deca Joins,不是我写词,但是我写曲编曲。我是这样偷偷规划啦,但是未来是不是这样就不太确定。

Q:有什么确定的计划可以剧透的吗?

A:应该2月底开始写新歌、录音编曲这样。接下来的作品会花很多时间在洛杉矶做,在音乐的质地或编曲上会有很显著的提升。洛杉矶的制作人、录音师、录音室都不是熟悉的,我们以前很习惯跟朋友一起工作,现在要让自己离开舒适圈。至于音乐最后会发展成什么样子,到目前为止是还没有办法想象的。

SCENE 04

2019/12/31

男孩女孩们热切地望着台上,当《My Jinji》响起(👈《My Jinji》MV讲述了一位堕落的战士爱上了遥远星系中的一位公主,但他不记得任何事情,直到蜜蜂出现……),他们掏出相机、手机,轻轻跟着音乐摇晃身体。

国国从来没想过,这首歌会被解读成浪漫,它的编曲很迷幻,和弦有点奇特,后半部分三分多钟没歌词,反复演奏着同一段旋律。他理解,对观众来说拍照储存回忆很重要,但对音乐人而言,最棒的还是台下有人能听懂他们的音乐。

很多人说落日飞车现在是“国际级乐团”了,但国国认为流行不庸俗,要把流行音乐玩得好,比任何艺术形式都传得远。问题是,当你被更多人认识的时候,你自己还认识自己吗?

Q:你心目中的落日飞车,在这个宇宙是怎么样的存在?

A:我希望它可以当一头21世纪的独角兽。很多时候我觉得这种事情不是自己能决定的,当然我期待飞车越来越成功,只是没想到会成功成这个样子。那也不是自己能决定,飞车一定要玩到什么程度,其实没想到这么多,这些音乐可能就是此时此刻跟这个环境有共鸣。

Q:那你有没有想过飞车的未来?

A:飞车的未来喔……当然是希望可以当很性感的叔叔,这是最赞的,但可能会变成痴肥的大叔也不一定。

我很喜欢一个美国乐团叫做Wilco,他们现在50多岁了,还在玩一些很草根的爵士、灵魂乐。至少我这个阶段想象我50岁的样子,还是希望可以玩那种很内敛、很沉稳、又好听的音乐。

Q:到现在,哪一刻让你依然觉得玩音乐真好?

A:在舞台上还是有很多moment,也不知道为什么,就会起鸡皮疙瘩。看团员们专注的眼神,看台下专注的听众,就还是会觉得,很感动啊!

Q:最后,跟我们分享一个你去年的闪光时刻吧?

A:去爬墨西哥的金字塔,我这个人很讨厌户外活动,也很讨厌观光旅程,但那天对金字塔有一个莫名的憧憬。他们说那个金字塔叫做太阳的金字塔,最顶端有一个石头上有一个小小的洞,刚好可以塞进一个手指头,只要手放进那个洞,放满五秒钟,整个人就会被太阳的能量充电充满一年。

然后我就去做了这件事,结果爬超久,因为人超级多,跟所有的手指头挤来挤去,塞到那个洞,有人用西班牙文数一到五秒,就觉得那个石头被太阳晒到好热,就这样,很现实,很扁平,期许自己真的有被能量充满吧。

Q:在未来的某一刻,你可能会庆幸自己做过这件事吧。

A:对啊,当我觉得快没电的时候都要提醒自己说,我是有充好电的人喔!

我面前的国国,聊起创作超级认真,突然想到好玩的事秒变机灵鬼,他对未来的思考很诚实,偶尔会说“不知道耶”。他像船长一样带领团员们,在台上用乐句共振,在台下讨论晚上吃什么。

国国说,他想当一个带大家看美丽风景的导游。这场因为音乐而发生的旅程,最终都是关于人和人的故事。落日无限好,偏不近黄昏,这辆飞车朝着未竟之地,慢慢地继续开下去了。

我们期待着下次再搭车。🚗💨✨