祝新,1996年生的杭州男孩,大二那年跟爸妈借了两万块,花了十天,拍了一部《漫游》,拿下釜山电影节新浪潮提名,闯进柏林电影节论坛单元。这件事让电影世界认识了祝新,也让爸妈在百度百科上重新认识了他。采访、商业邀约纷沓而来,男孩掉进了鲜艳复杂的大人派对,他永远是年纪最小,看上去最奇怪的那个。

“我之前去一些酒会,想寻找真的跟我电影口味一样的朋友,这种想法后面我就不会有了。在那些场合里面,所有人都是成年人,但我最不希望成为那样一个状态。”

祝新受不了半点不诚实,“如果一个人做了一件事情,被100家媒体采访,我觉得这个人心理会有点畸形,而且他的朋友也问他同样的问题,他会陷入一种抑郁之中,对自己的想法产生很多的怀疑。”

电影落幕,场灯亮起,电影工业、审查制度、被消费的95后等等现实问题曝露出来,然后呢?

祝新说有一段时间,他突然觉得电影不重要了。

Rewind

祝新说,“拍电影这个事情来得比较突然。”

高中毕业的时候,他朋友叫他去帮忙剪一个片子,当时他没看过什么电影,什么都不懂,就凭直觉去剪辑。“还挺好玩的”,是他对拍电影的第一感受。到了中国美术学院,祝新有点社交障碍,不喜欢参加社团活动,他把自己关在寝室看电影,一天疯狂看三四部。

这个壁花男孩一说起电影就停不下,“你如果以10倍速看蔡明亮的《西游》,可能是个正常的电影,那要他为什么还要那样拍呢?时间节奏就是电影的生命啊,倍速播放无疑剥夺了它的生命。”

祝新念的是广告,这个专业能接触到影视创作,但根本没出过导演。有一些短片作业,他总想做些不一样的东西,没有按部就班去完成,老师很生气,不巧,祝新不是体制下的乖乖牌。

“我是很喜欢去对抗世界的人,我想看看自己能不能做出一个完全违背那个世界逻辑的东西,并且还依然在那个世界成立。”

2016年,祝新的朋友暑假回国了,他们希望可以一起做些什么。就这样,几个非电影专业学生凑在一起,祝新问爸妈借了钱,租了机器,找了亲戚朋友当演员,他的第一部长片《漫游》开拍了。

“大家都误解了我,觉得拍电影很酷啊,但我觉得其实就是一个农民工。你上班至少可以坐在有空调的地方,我拍片的时候可能就只穿个背心。”

祝新悄悄查过,有多少人花两万块钱拍电影。

“如果我去问一个资深人士,他会告诉我,你是新人导演,你要认识特别多行业的人,然后再去五六个创投会,你才可以有胆子说你这个片子有可能拍,最好再来一个有名的演员帮帮你,那这些东西考虑完之后呢?也就从20岁变成40岁了。”

祝新一个人兼任导演、编剧、剪辑,《漫游》拍了一个星期,钱花光了,中间断了一年,他拼拼凑凑几千块接着拍,剪片又花了一年。

“我经常一个人待在房间半个月,去试各种方法,看着这电影变得越来越好,然后叫我朋友过来看,我说你看这一版很厉害的样子。”那时候最快乐的,是有时候拍摄到很晚,祝新跟他的策划两个人骑着单车回家的路上。“我们一路上设想这个电影有多牛,尽管当时我们还不知道会做出一个什么样的东西。”

Vanishing Days

《漫游》(Vanishing Days)有点像祝新的自传,某种程度上像多兰的《我杀了我妈妈》,关于一个杭州小孩,怀疑自己不是爸妈亲生的。

祝新经常被问到,他能有这样的创作,是不是父母给了他很大空间?他坦诚地说,“我妈妈是老师,她会给我很多教条的东西,所以我特别地想去往一个反方向生活。”

现在除了剧本创作之外,毕业两年的祝新是没有工作的。

“我父母之前对我的心愿,可能像公务员,每个月拿固定的薪水,他们希望我的婚姻、住房,跟所有我的同龄人同步。”

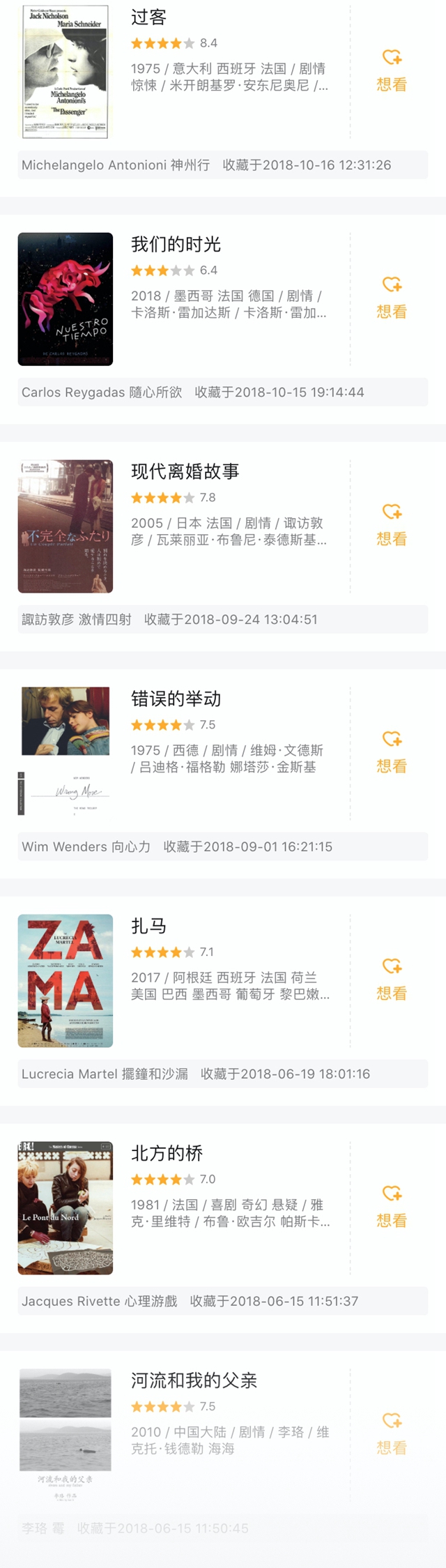

祝新说起朋友郑陆心源,她的片子《她房间里的云》在鹿特丹拿了金虎奖,讲的也是杭州小孩面对家庭关系。“那种心情是有点害怕,觉得自己飘在空中吧。一方面希望父母给我们更多的自由,另一方面又希望他们给我们安全感。”

祝新从小到大都生活在杭州,《漫游》中小女孩游荡的山洞,就是他日常去的地方。像电影名字“Vanishing Days”,他熟悉的杭州正在逐渐消失,小时候住在山脚下那一片都被拆了,很多同龄人毕了业就进入互联网园区,之后很可能在园区里有未来的家庭。

“大家很多时候会享受读完大学就被豢养的感觉,好像戴了一个VR眼镜去滑雪,但我们是不是应该去摸一摸雪的质地,去踩在雪里面才可以滑雪?”

“我不知道,可能我其实没有他们那么快乐,可我追求的到底是什么,是一个相对而言的真理,还是一种快乐的人生?但我至少不希望,在我对它还有怀疑的时候,去过那样闪亮亮的生活。”

祝新不是没考虑过换个城市生活,但杭州很神奇地,让他确信自己在做对的事情。“在上海、北京的时候,我没有办法让脑子休息,看到的都是密密麻麻的信息。而且我很好奇,你真没觉得城市里面没有一座山是一件很恐怖的事情吗?”

Fast Foward

“前面一年的节奏,太太太剧烈了。”

祝新没想到一个暑假作业似的作品,改变了他的轨道。“很多人找我拍一些奇怪的东西,那不是我能做的,我也不想花时间在上面。”

他的时间都花在新的创作上,有创作没钱怎么办?他开始参加一些电影创投会,这是新人为作品寻求投资的重要平台,也有点像新导演的选秀节目。

“我以前觉得这个东西要是好,别人自然而然会支持你。”

“我以为可以去认识很多靠自己的想法活在这个世界上的人,去接触之后,我发现不是……”

造梦工厂的现实面给祝新一记当头棒喝,回到他自己的独立电影工作室午山,完全是一群小伙伴希望自由地做自己喜欢的事情。祝新笑说他是工作室的吉祥物。

“吉祥物的称号是来自你的知名度,还是业务能力?”

“工作上我会把握一个大的方向,另一方面也要靠我宣传吧。”

午山成员大部分是同学朋友,大家的志趣比较理想,偶尔接到一些还不错的时装广告,但那种活儿不多,业务来源还是更本地一点。

“我会把我的工作伙伴变成朋友,我更喜欢大家一起玩的那种精神,可能对于这个社会的规则来说,这种工作模式是有问题的。”

祝新坦白,“我也很怀疑,如果我一直在里面,它就会变成一个更理想的地方吗?”他希望伙伴加入到他的新创作中,“因为对我来说他们很重要,我当然希望他们能跟我一起进步。”

午山正在经历人事变动,祝新需要去认识到一个公司和一个理想的工作室有多大不同,这帮年轻人会因为这场震荡而成长,也可能会失去彼此。

“可能最终明年这公司就破产了,但通过不那么理想的经历之后,我很快接收到,要在有限的生命里,去做绝对是自己想做的事情。”

Who is Sleeping on My Pillow

在去年三四月份,祝新参加香港亚洲电影创投会,构想了一个全新的故事。

“我过年的时候去我妈妈家,见到很多亲戚,我发现他们只听说我是个小导演,除此以外对我一无所知。我希望有一个机会,可以让我去了解我的家人,也同时让我的家人了解我。”

祝新准备开拍的新作品名为《未来信》(Who is Sleeping on My Pillow)——亲戚对病危的母亲隐瞒了儿子在国外的死讯,杜撰了儿子的来信,塑造出一个不存在的儿子的形象。

“这个故事包含了巨大的误会,但我觉得最感动我的,并非是他们真正了解我,而是他们试图去了解我。”

《未来信》的规模比《漫游》大了1000倍,这将是祝新的第一部院线电影,也是他第一次真正进入电影的围城。

“它的确是商业片,但它有更长的时间、更好的团队去完成。”这次新片用的都是职业演员,甚至是明星。碰到前所未有的状况,祝新逼自己坚决一点,不要想什么都得到。

谁的作品拍出来不想被看到?祝新提起他特别喜欢陈奕迅,“很多人可能觉得他是一个流行歌手,但我觉得再过10年20年他唱的东西会变成当代的诗歌。”

“有些东西你说它艺术,因为它看起来很艺术很抽象,流行歌曲可能没有高级的表皮,但我反而认为在这个时代,你更要去相信,越流行的东西,越有可能爆发出能量。”

“我作为一个新人导演,本身并不构成大家对我的任何信任。我当然希望可以去打破某一些规则,但前提是我先得做出一个有说服力的东西。”

祝新很清楚,《漫游》只是宣告了一个开始,而《未来信》将会决定,他到底适不适合在这个行业继续工作。

“你担不担心成名作就是你最后一部最喜欢的片子?”

“会有这种担心,我对电影的认识也在这一两年有比较大的变化。现在我在做的片子,应该会是我更喜欢的作品,但如果它最后因为我的能力或者别的原因变成一个折中的作品,可能我也不会再去拍第三个作品了。”

Just Kids

疫情期间,祝新的新片从演员到场地所有的运作,都出现了巨大的停滞。然而最消耗人的,还是创作。

“这一年多我不停地改,加东西,减东西,最后我也不知道最开始那个想法,跟最终这个东西之间的契合度能有多少。再加上完成了整个纸面工作之后,还要去跟那么多人合作去实现它,这些人又会改变它很多。”

“从电影审查到审美层面的种种困境之下,做一个有趣又有传播度的东西,像娄烨那样去改一百次一千次,改到能把自己想要的东西给别人看到,那要有多强的创造力和坚韧的精神?”

“做这一行,对人是很大的消磨,但我觉得这种消磨,是一个真正成熟的创作者要面对的。”

过去的祝新一度躲在电影里面,去看那个他想象中的世界,去拍一个理想中的电影。他想起高中当艺术生,关在画室里观察模特的日子,“那时候我一直不知道,当画完画,那些模特回到街上去的时候,他们会干什么?现在我会觉得,那样一个时刻,对我来说是更重要的。”

最近,祝新开始观察身边的同龄人。

“之前我一直活在自己的世界,觉得找不到跟我脑电波完全同频的人,今年我才意识到,身边的人其实跟我想得差不多。我们都会有不确定,这种年轻人的不安和对未来的恐惧,又因为疫情陷入了长时间的停滞,它就爆发出来了。”

“还有就是我真的意识到,我还有机会可以去改变我的命运,等我做完这片子可能26、27岁……”祝新顿了顿说,“其实才刚刚长大,对吧?”

采访那晚,祝新带我们在西湖边上踩单车,他比谁都快,偶尔回头看看大家有没有跟上。

也可能是看看,他心底那个小孩有没有跟上。